Leonardo-Brücke

Leonardo-Brücke: Ein zeitloses Meisterwerk für Pädagogik, Coaching und Therapie

Inhaltsverzeichnis

- Einleitung: Leonardos Brücke – Mehr als nur Holz und Geometrie

- I. Die Leonardo-Brücke im pädagogischen Kontext: Spielerisch Lernen und Begreifen

- II. Die Leonardo-Brücke im Coaching und Training: Teams Stärken, Führung Entwickeln

- III. Die Leonardo-Brücke im therapeutischen Einsatz: Bauen als Weg zur Heilung und Förderung

- Schlussfolgerung: Die zeitlose Relevanz von Leonardos genialer Konstruktion

Einleitung: Leonardos Brücke – Mehr als nur Holz und Geometrie

Leonardo da Vinci (1452–1519), das Universalgenie der Renaissance, war nicht nur ein begnadeter Künstler, sondern auch ein visionärer Ingenieur und Erfinder. Seine unstillbare Neugier und fieberhaft erfinderische Vorstellungskraft führten zu einer beeindruckenden Bandbreite an Studien und Entwürfen, die ihrer Zeit oft weit voraus waren.

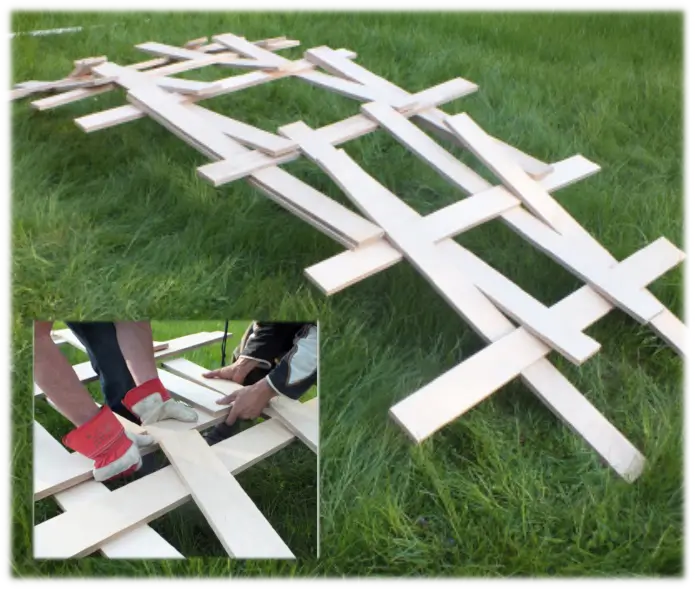

Eine dieser faszinierenden Erfindungen ist die selbsttragende Brücke, oft als Leonardo-Brücke bezeichnet. Ihr Konstruktionsprinzip ist von verblüffender Einfachheit und zugleich genialer Raffinesse: Die Brücke hält allein durch die geschickte Anordnung und das Verkeilen ihrer einzelnen Holzelemente, ohne den Einsatz von Nägeln, Schrauben, Seilen oder anderen Verbindungsmitteln. Die Stabilität resultiert aus dem Zusammenspiel von Reibung und den durch das Eigengewicht und die Last entstehenden Druckkräften.

Historisch betrachtet entwarf Leonardo diese Brückenkonstruktion primär für militärische Zwecke. Um 1485-1487 entwickelte er eine leichte, transportable Brücke, die es Truppen ermöglichen sollte, Hindernisse schnell zu überwinden und die er selbst als „Brücke der Sicherheit“ bezeichnete. Es existiert auch ein späterer, monumentaler Entwurf einer Steinbrücke für Sultan Bayezid II. über das Goldene Horn aus dem Jahr 1502, der bei Realisierung die längste Brücke der damaligen Welt gewesen wäre. Dieser Artikel konzentriert sich jedoch auf die Prinzipien der selbsttragenden Holzbrücke und ihre vielfältigen modernen Anwendungen.

Die Leonardo-Brücke ist weit mehr als ein historisches Kuriosum oder ein cleveres Konstruktionsspielzeug. Sie verkörpert Leonardos einzigartige Fähigkeit, Kunst, Wissenschaft und praktische Anwendung miteinander zu verschmelzen. Ihre ästhetische Schlichtheit, die wissenschaftliche Fundiertheit ihrer Prinzipien und ihre ursprüngliche praktische Intention machen sie zu einem Paradebeispiel für Leonardos interdisziplinäres und lösungsorientiertes Denken. Die Beschäftigung mit ihr ist somit auch eine Auseinandersetzung mit dieser genialen Denkweise.

Dieser Artikel beleuchtet die erstaunliche Vielseitigkeit der Leonardo-Brücke als wertvolles Werkzeug in der Pädagogik, im Coaching und Training sowie im therapeutischen Bereich und zeigt auf, wie ihre zeitlosen Prinzipien auch heute noch Lern-, Entwicklungs- und Heilungsprozesse inspirieren und fördern können.

I. Die Leonardo-Brücke im pädagogischen Kontext: Spielerisch Lernen und Begreifen

Die Leonardo-Brücke erweist sich als ein außergewöhnlich vielseitiges und motivierendes Werkzeug im Bildungsbereich. Ihre einfache Konstruktion, gepaart mit den komplexen Prinzipien, die ihr zugrunde liegen, macht sie zu einem idealen Medium, um spielerisch Wissen zu vermitteln und wichtige Kompetenzen zu fördern.

A. Fundament für MINT-Bildung (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik)

Gerade im MINT-Bereich bietet die Leonardo-Brücke zahlreiche Anknüpfungspunkte, um abstrakte Konzepte greifbar und erfahrbar zu machen.

Physikalische Prinzipien hautnah erleben: Schülerinnen und Schüler (SuS) können beim Bau der Brücke fundamentale physikalische Gesetze direkt nachvollziehen. Sie erleben, wie Kräfte verteilt werden – oft in Form eines parabolischen Bogens, der die Lasten effizient ableitet. Begriffe wie Druck, Spannung, Reibung und Stabilität werden nicht nur theoretisch behandelt, sondern praktisch erfahren.

Ein besonders eindrückliches Phänomen ist das Prinzip, dass die Brücke unter zunehmender Last (bis zu einem gewissen Punkt) sogar an Stabilität gewinnt. Auch die Bedeutung der Reibung und die Materialbeschaffenheit – rauere Hölzer verhindern ein Verrutschen der Bauteile besser – können im Experiment untersucht und diskutiert werden.

Geometrie und Mathematik in Aktion: Die Brücke ist eine wahre Fundgrube für mathematische Entdeckungen auf unterschiedlichen Niveaus. SuS können Winkel messen, Längenverhältnisse untersuchen und die Anzahl der benötigten Bauelemente für eine bestimmte Brückenlänge berechnen. So lässt sich beispielsweise die Anzahl der Brettchen N für eine Brücke aus n Gliedern oft durch die Formel N=4n−2 beschreiben, wenn man von einer Minimalversion mit 6 Brettchen für 2 Glieder ausgeht und jedes weitere Glied 4 Brettchen hinzufügt.

An idealisierten Dreiecksmodellen der Brücke können Winkelberechnungen durchgeführt werden. Der modulare Aufbau der Brücke, bei dem sie schrittweise erweitert werden kann , ermöglicht das Erkennen von Mustern und das Formulieren funktionaler Zusammenhänge. Der Einsatz von Dynamischer Geometrie Software (DGS) kann das Verständnis für die Beziehungen zwischen Winkeln, Segmentanzahl und Spannweite weiter vertiefen, indem SuS Parameter interaktiv verändern und die Auswirkungen direkt beobachten.

Konstruktionsprinzipien und Ingenieursdenken fördern: Durch den Bau der Brücke lernen SuS die Genialität einfacher, aber hoch effektiver Konstruktionslösungen kennen. Sie begreifen, wie eine durchdachte Geometrie den Einsatz von komplexen Verbindungselementen wie Nägeln oder Schrauben überflüssig machen kann. Gleichzeitig wird das Prinzip des maßstabsgetreuen Modellbaus, ein wichtiges Werkzeug in vielen Bereichen des Ingenieurwesens, anschaulich vermittelt.

Die Faszination, die von der Leonardo-Brücke ausgeht, liegt oft darin, dass sie „funktioniert“, obwohl ihre Konstruktion ohne herkömmliche Befestigungen zunächst kontraintuitiv erscheinen mag. Dieser Überraschungsmoment, der oft als „Aha-Effekt“ beschrieben wird , wirkt als starker Motivator für SuS, die dahinterliegenden Prinzipien verstehen zu wollen.

Die Möglichkeit, die Brücke schrittweise zu erweitern und mit ihrer Stabilität zu experimentieren, indem man sie beispielsweise belastet , fördert einen forschend-entdeckenden Lernansatz. Die oft einfachen und leicht zugänglichen Materialien, wie Holzstäbe oder sogar Eisstiele , senken die Hemmschwelle zusätzlich. Lehrkräfte können die Brücke somit nutzen, um von einem konkreten, faszinierenden Phänomen ausgehend substanzielle Lernprozesse anzustoßen , anstatt lediglich fertigen Lernstoff zu präsentieren. Dies unterstützt die Entwicklung von intrinsischer Motivation und wissenschaftlicher Neugier und macht die Brücke zu einem Katalysator für selbstgesteuertes Lernen.

Obwohl die physikalischen und mathematischen Prinzipien, die der Brücke zugrunde liegen, durchaus komplex sein können und tiefgehende Analysen ermöglichen , ist der grundlegende Bau bereits mit einfachen Mitteln und auch für jüngere Kinder realisierbar. Die unmittelbare, haptische Erfolgserfahrung – die Brücke steht! – und die interaktive Auseinandersetzung mit dem Material senken die Hemmschwelle für abstraktere MINT-Konzepte.

Die Leonardo-Brücke kann somit als eine Art „Appetitanreger“ für MINT-Fächer dienen und auch bei SuS Interesse wecken, die sonst vielleicht weniger affin für diese Themenbereiche sind. Die Skalierbarkeit der Komplexität der Aufgabenstellungen erlaubt zudem eine Binnendifferenzierung, die unterschiedlichen Leistungsniveaus und Altersgruppen gerecht wird.

B. Entwicklung überfachlicher Kompetenzen

Neben den fachspezifischen MINT-Kompetenzen fördert die Beschäftigung mit der Leonardo-Brücke eine Reihe wichtiger überfachlicher Fähigkeiten:

Kritisches Denken und Problemlösefähigkeiten: Beim Bau der Brücke stoßen SuS unweigerlich auf Herausforderungen. Sie müssen Fehler analysieren, Hypothesen über deren Ursachen bilden und Lösungsstrategien entwickeln. Das Testen der Brücke, möglicherweise bis zum strukturellen Versagen , kann das Verständnis für Belastungsgrenzen und die Notwendigkeit von Designoptimierungen schärfen.

Räumliches Vorstellungsvermögen trainieren: Das korrekte Zusammensetzen der einzelnen Bauteile zu einer stabilen, dreidimensionalen Struktur erfordert und schult das räumliche Denken. SuS müssen lernen, zweidimensionale Anleitungen oder Prinzipskizzen in die Realität zu übertragen.

Feinmotorik, Geduld und Konzentration: Der Bau der Leonardo-Brücke ist eine Tätigkeit, die präzises Arbeiten, Geschicklichkeit und Ausdauer verlangt. Insbesondere für jüngere Lernende, beispielsweise im Grundschulalter (Key Stage 2, Alter 7-11 Jahre ), ist dies eine wertvolle Übung zur Förderung der feinmotorischen Entwicklung und der Konzentrationsfähigkeit.

Teamarbeit und Kommunikation: Viele Anleitungen und Erfahrungsberichte betonen, dass der Bau der Brücke am besten in Kleingruppen oder zumindest zu zweit gelingt. SuS müssen sich absprechen, ihre Handlungen koordinieren, Ideen austauschen und gemeinsam nach Lösungen suchen.

C. Praktische Umsetzung im Unterricht

Für die Integration der Leonardo-Brücke in den Unterricht gibt es vielfältige Möglichkeiten:

Projektideen: Der Einsatz von fertigen Bausätzen ist ebenso möglich wie die Verwendung einfacher Materialien wie Eisstiele oder zugeschnittener Holzlatten. Um den Ehrgeiz zu wecken, können Wettbewerbe veranstaltet werden: Welche Gruppe baut die längste oder stabilste Brücke? Eine begleitende Dokumentation des Bauprozesses, der physikalischen Beobachtungen und der mathematischen Berechnungen vertieft das Lernen. Eine fächerübergreifende Verknüpfung mit dem Geschichtsunterricht (Leben und Werk Leonardo da Vincis, die Renaissance) bietet sich an.

Lernziele und didaktische Überlegungen: Klare Lernziele sind entscheidend für den erfolgreichen Einsatz. Diese können das Verständnis von Kräften und Strukturen, die Anwendung von Problemlösestrategien oder die Förderung von Teamfähigkeit umfassen. Wichtig ist, die Lernziele und die Komplexität der Aufgabenstellung an das Alter und die Vorkenntnisse der SuS anzupassen.

Die detaillierten Ausarbeitungen von Humenberger zeigen beispielsweise, wie spezifische mathematische Lernziele für verschiedene Klassenstufen (von der Sekundarstufe 1 bis zur Oberstufe) formuliert und mit entsprechenden Aufgabenstellungen zum Bau und zur Analyse der Brücke verknüpft werden können.

II. Die Leonardo-Brücke im Coaching und Training: Teams Stärken, Führung Entwickeln

Über den pädagogischen Kontext hinaus hat sich die Leonardo-Brücke als ein wirkungsvolles Instrument im Coaching und Training etabliert, insbesondere in den Bereichen Teamentwicklung, Führungskräftetraining und Projektmanagement. Ihre Prinzipien und der Bauprozess selbst dienen als kraftvolle Metaphern und Erfahrungsräume für organisationale und persönliche Entwicklung.

A. Metapher und Werkzeug für Teamentwicklung

Der gemeinsame Bau der Leonardo-Brücke stellt Teams vor Herausforderungen, die typische Aspekte der Zusammenarbeit spiegeln und trainieren:

Kommunikation und Koordination als Erfolgsfaktoren: Der Bau einer selbsttragenden Struktur ohne Verbindungselemente erfordert intensiven Austausch, klare Absprachen und präzise koordinierte Handlungen der Teammitglieder. Dies gilt insbesondere, wenn keine detaillierte Anleitung vorgegeben wird oder wenn – in einer gängigen Übungsvariante – zwei Teilteams von gegenüberliegenden Seiten aufeinander zu bauen beginnen, ohne sich direkt sehen oder abstimmen zu können. Die Notwendigkeit, eine „gemeinsame Sprache“ zu entwickeln, um Missverständnisse zu vermeiden und effizient zusammenzuarbeiten, wird oft als zentrales Lernerlebnis hervorgehoben.

Umgang mit Ressourcen und kreative Lösungsfindung: Die Aufgabe wird häufig mit einer begrenzten Anzahl von Bauelementen (z.B. 28 Holzstäbe für eine 4 Meter lange Brücke ) gestellt. Diese Beschränkung zwingt die Teams, ressourcenbewusst zu agieren, Prioritäten zu setzen und innovative, kreative Lösungen für die Konstruktion zu finden.

Vertrauensbildung und Zielerreichung: Das gemeinsame Überwinden von anfänglichen Schwierigkeiten und das erfolgreiche Errichten einer stabilen Brücke ist ein sichtbares und greifbares Erfolgserlebnis. Dies stärkt den Teamgeist, das Vertrauen in die kollektiven Fähigkeiten der Gruppe und das Zusammengehörigkeitsgefühl.

Die Brücke als Symbol: Die Leonardo-Brücke ist reich an Metaphern, die im Coaching-Prozess aufgegriffen werden können. Sie symbolisiert Stabilität (sowohl interne Teamstabilität als auch die Fähigkeit, externen Anforderungen standzuhalten), das Überbrücken von Gräben (zwischen unterschiedlichen Meinungen, Kulturen, Abteilungen oder Zielen), das Überwinden von Hindernissen und das Schaffen von belastbaren Verbindungen.

Das Konstruktionsprinzip der Interdependenz – jeder einzelne Stab ist für die Stabilität des Ganzen notwendig und wird selbst von den anderen gehalten – spiegelt eindrücklich die Bedeutung und den Beitrag jedes einzelnen Teammitglieds für den gemeinsamen Erfolg wider.

B. Führungskompetenzen erlebbar machen

Auch für die Entwicklung von Führungskompetenzen bietet die Leonardo-Brücken-Übung wertvolle Lernfelder:

Delegation, Moderation und Entscheidungsfindung: Insbesondere in größeren Gruppen oder bei komplexeren Aufgabenstellungen (z.B. Bau unter Zeitdruck oder mit zusätzlichen Erschwernissen) können sich auf natürliche Weise Führungsrollen herauskristallisieren. Die Notwendigkeit, den Prozess zu strukturieren, unterschiedliche Ideen zu integrieren, Entscheidungen über die Konstruktionsmethode zu treffen und das Team zu motivieren, wird für die Teilnehmenden direkt erfahrbar.

Strategische Planung und Wissensaustausch: Erfolgreiche Teams investieren Zeit in die Planung, bevor sie mit dem Bau beginnen. Sie müssen eine gemeinsame Strategie entwickeln, wie sie vorgehen wollen, und das vorhandene Wissen und die Fähigkeiten der einzelnen Mitglieder effektiv nutzen. Oft gibt es eine Phase des Brainstormings, des Ausprobierens mit kleineren Modellen oder des Suchens nach dem grundlegenden Prinzip, bevor die eigentliche Konstruktion beginnt.

C. Anwendungsbeispiele und Übungsdesigns

Die Grundidee des Brückenbaus lässt sich vielfältig variieren, um spezifische Lernziele zu fokussieren:

Variationen:

Blindes Bauen: Einzelne Teammitglieder bauen mit verbundenen Augen und werden von den sehenden Teammitgliedern verbal angeleitet. Diese Variante schärft die Fähigkeit zur präzisen, unmissverständlichen Kommunikation und das aktive Zuhören.

Getrennte Teams, gemeinsames Ziel: Zwei Teams bauen von gegenüberliegenden Seiten eines imaginären „Grabens“ oder einer markierten Trennlinie aufeinander zu. Oftmals dürfen sie den „Graben“ nicht überqueren oder sich nur eingeschränkt verbal austauschen. Diese Übung ist besonders wirkungsvoll, um Themen wie Schnittstellenmanagement, interkulturelle Kommunikation, das Zusammenführen von unterschiedlichen Arbeitsweisen oder das Überwinden von Silodenken zu bearbeiten.

Ressourcenknappheit und Verhandlung: Durch zeitliche Begrenzungen oder das künstliche Verknappen von Baumaterial (z.B. fehlende Stäbe, die von anderen Teams „erworben“ oder verhandelt werden müssen) kann der Druck erhöht und spezifische Verhaltensweisen im Umgang mit Stress, Wettbewerb und Kooperation provoziert und beobachtbar gemacht werden.

Reflexion als Schlüssel: Unabhängig von der gewählten Variante ist eine sorgfältige und gut moderierte Reflexionsphase nach Abschluss der Bauübung entscheidend. Nur durch die Reflexion können die gemachten Erfahrungen bewusst gemacht, analysiert und auf den Arbeitsalltag und reale Herausforderungen übertragen werden.

Mögliche Leitfragen für die Reflexion sind: Was hat in unserer Zusammenarbeit gut funktioniert? Wo gab es Schwierigkeiten oder Konflikte? Wie sind wir mit Fehlern oder Rückschlägen umgegangen? Welche Parallelen sehen wir zu unseren Projekten oder unserer Teamdynamik im Unternehmen? Welche Erkenntnisse nehmen wir für unsere zukünftige Zusammenarbeit mit?

Die Art und Weise, wie ein Team an die Aufgabe des Brückenbaus herangeht – die Intensität und Qualität der Planungsphase, die vorherrschenden Kommunikationsmuster, der Umgang mit Fehlern und Frustrationen, die spontane oder bewusste Rollenverteilung, die gewählten Konfliktlösungsstrategien – all dies liefert dem Beobachter (Trainer, Coach) wertvolle diagnostische Hinweise auf die zugrundeliegenden Dynamiken, Stärken und potenziellen Entwicklungsfelder des Teams. Diese Beobachtungen können genutzt werden, um im weiteren Coaching-Prozess gezielte Interventionen zu planen oder spezifische Reflexionsanstöße zu geben.

Die Leonardo-Brücke ist somit nicht nur eine Übung zur Entwicklung von Teamkompetenzen, sondern auch ein effektives Mittel zur Diagnose des aktuellen Zustands eines Teams. Sie macht abstrakte Teamkonzepte wie „Koordination“, „Ressourcenmanagement“ oder „gegenseitige Abhängigkeit“ auf eine sehr konkrete und erlebbare Weise sichtbar und besprechbar.

Der besondere Reiz und die hohe Wirksamkeit der Leonardo-Brücken-Übung im Coaching und Training liegen oft in der Diskrepanz zwischen der Einfachheit des verwendeten Materials (simple Holzstäbe ) und der Komplexität der gestellten Aufgabe (Bau einer stabilen, selbsttragenden Struktur ohne Hilfsmittel). Diese Herausforderung erfordert echtes Teamwork, klare Kommunikation und kreatives Denken.

Es geht dabei weniger um technisches Spezialwissen oder handwerkliches Geschick im engeren Sinne, sondern primär um die fundamentalen Fähigkeiten der Zusammenarbeit und Problemlösung. Dadurch ist die Übung sehr zugänglich und kann in verschiedensten Branchen und Hierarchieebenen eingesetzt werden, ohne dass spezielle Vorkenntnisse bei den Teilnehmenden erforderlich sind. Der Fokus liegt klar auf dem Prozess der Zusammenarbeit und der Interaktion, nicht auf dem Erreichen eines perfekten technischen Ergebnisses im Sinne eines Ingenieurwettbewerbs.

III. Die Leonardo-Brücke im therapeutischen Einsatz: Bauen als Weg zur Heilung und Förderung

Die Leonardo-Brücke und das Prinzip des konstruktiven Bauens entfalten auch im therapeutischen Setting bemerkenswerte Potenziale. Die Beschäftigung mit dieser Aufgabe kann motorische, kognitive und psycho-emotionale Prozesse positiv beeinflussen und als Medium für Ausdruck und Interaktion dienen.

A. Ergotherapeutische Potenziale

In der Ergotherapie, die darauf abzielt, die Handlungsfähigkeit von Menschen im Alltag zu verbessern, kann der Bau der Leonardo-Brücke vielfältige Ziele unterstützen:

Förderung motorischer Fähigkeiten: Das Hantieren mit den einzelnen Bauteilen, das präzise Platzieren und Verkeilen der Stäbe trainiert gezielt die Feinmotorik, die Hand-Augen-Koordination, die Geschicklichkeit und die bilaterale Koordination (das koordinierte Zusammenspiel beider Hände). Die Notwendigkeit, die Teile exakt auszurichten, um die Stabilität der Brücke zu gewährleisten, erfordert und fördert die motorische Planung und Kontrolle.

Training kognitiver Funktionen: Der Bauprozess verlangt fokussiertes Arbeiten über einen gewissen Zeitraum und kann somit die Konzentration, Aufmerksamkeit und Ausdauer steigern. Darüber hinaus werden die Handlungsplanung, das sequenzielle Denken (das Verstehen und Einhalten einer bestimmten Reihenfolge von Schritten) und allgemeine Problemlösungsfähigkeiten gefördert. Klienten müssen die Konstruktionsprinzipien verstehen und die einzelnen Schritte korrekt umsetzen.

Stärkung psycho-emotionaler Aspekte: Das sichtbare und greifbare Erfolgserlebnis, eine stabile und funktionierende Struktur eigenhändig geschaffen zu haben, kann das Selbstwertgefühl und die Selbstwirksamkeitserwartung erheblich steigern. Klienten erleben Kompetenz und die Fähigkeit, Herausforderungen zu bewältigen, was besonders bei Menschen mit psychischen Erkrankungen, die oft von Gefühlen der Hilflosigkeit oder des Versagens begleitet werden, von großer Bedeutung ist.

Anwendung bei spezifischen Herausforderungen: Obwohl direkte wissenschaftliche Evidenz für den Einsatz der spezifischen Leonardo-Brücke bei bestimmten Störungsbildern wie ADHS oder Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) begrenzt ist, lassen sich aus den allgemeinen Prinzipien des Modellbaus und strukturierter, handlungsorientierter Aktivitäten therapeutische Potenziale ableiten.

Solche Aktivitäten können helfen, die Konzentration zu fördern, die Fähigkeit zur strukturierten Aufgabenbearbeitung zu verbessern und die Frustrationstoleranz zu erhöhen. Im Rahmen der Rehabilitation, beispielsweise nach neurologischen Erkrankungen, kann der Bau der Brücke zur Wiedererlangung und Verbesserung motorischer und kognitiver Fähigkeiten beitragen, analog zu den allgemeinen Zielen der Ergotherapie in der Psychiatrie, die die Wiedererlangung von Eigenaktivität und Selbständigkeit anstrebt.

B. Kreativ- und Kunsttherapeutische Aspekte

Der Bau der Leonardo-Brücke kann auch als kreativer Akt verstanden werden, der in der Kunst- und Kreativtherapie genutzt werden kann:

Nonverbaler Ausdruck und Emotionsregulation: Der Prozess des Bauens selbst, die Art und Weise, wie ein Klient mit dem Material umgeht (z.B. vorsichtig, zögerlich, impulsiv, geduldig oder frustriert), kann als eine Form des nonverbalen Ausdrucks von Emotionen und inneren Zuständen dienen. Das Erschaffen einer stabilen, harmonischen und ästhetisch ansprechenden Struktur kann zudem eine beruhigende Wirkung haben und zur emotionalen Stabilisierung beitragen.

Kreativer Akt und Stressbewältigung: Obwohl es oft eine Anleitung oder ein klares Konstruktionsprinzip gibt, bietet der Bau der Leonardo-Brücke Raum für eigene Lösungsansätze, Variationen und Experimente, was den kreativen Prozess anregt. Die fokussierte, repetitive Tätigkeit des Zusammenfügens der Teile kann eine meditative Wirkung entfalten, die hilft, Stress abzubauen und von belastenden Gedanken abzulenken.

Einsatz in der Gruppentherapie: Das gemeinsame Bauen der Brücke in einer therapeutischen Gruppe kann die soziale Interaktion, Kommunikation und Kooperation fördern. Es bietet einen Rahmen, in dem soziale Ängste abgebaut, das Selbstwertgefühl im Kontext der Gruppe gestärkt und positive Beziehungserfahrungen gemacht werden können.

C. Spieltherapeutische und entwicklungspsychologische Bedeutung

Im Kontext der Spieltherapie und Entwicklungspsychologie, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen, kann das Bauen der Leonardo-Brücke von besonderer Relevanz sein:

Symbolische Bedeutung des Brückenbauens: In der Spieltherapie hat das Bauen von Brücken oft eine tiefe symbolische Bedeutung. Brücken können für Hoffnung stehen, für die Verbindung zwischen verschiedenen Lebensereignissen oder inneren Anteilen, für Rettungsszenarien oder für das Überbrücken der Kluft zwischen dem Ideal-Selbst und dem Real-Selbst. Die Leonardo-Brücke, als eine besonders elegante und fast „magisch“ erscheinende Form einer Brücke, die ohne sichtbare Verbindungen hält, könnte diese Symbolik noch verstärken und einen reichhaltigen Nährboden für therapeutische Gespräche und Deutungen bieten.

Förderung von Entwicklungsprozessen: Das Bauen der Brücke unterstützt die Entwicklung wichtiger exekutiver Funktionen und emotionaler Kompetenzen. Kinder lernen, Problemlösestrategien zu entwickeln, mit Frustration umzugehen, wenn etwas nicht auf Anhieb gelingt, und Resilienz aufzubauen, indem sie Schwierigkeiten überwinden und nicht aufgeben. Sie erfahren unmittelbar die Konsequenzen ihrer Handlungen und entwickeln ein Verständnis für Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge.

D. Allgemeine therapeutische Wirkfaktoren des Modellbaus (übertragbar auf die Leonardo-Brücke)

Viele der therapeutischen Vorteile des Modellbaus im Allgemeinen lassen sich auch auf die Beschäftigung mit der Leonardo-Brücke übertragen:

Achtsamkeit und Gegenwartsfokus: Der detaillierte, konzentrierte Bauprozess lenkt die Aufmerksamkeit auf den gegenwärtigen Moment und kann helfen, grüblerische Gedanken oder Ängste in den Hintergrund treten zu lassen.

Struktur und Vorhersehbarkeit: Das Befolgen einer Anleitung oder eines klaren Konstruktionsprinzips kann Menschen, die sich unsicher oder überfordert fühlen, Sicherheit und Halt geben.

Sinnvolle Beschäftigung und Erfolgserlebnisse: Das Erschaffen von etwas Greifbarem, Funktionalem und Ästhetischem kann ein tiefes Gefühl von Sinnhaftigkeit, Produktivität und Stolz vermitteln.

Die inhärente Stabilität der Leonardo-Brücke, die „von selbst“ durch die geschickte Anordnung ihrer Teile entsteht, ohne auf externe Hilfsmittel wie Nägel oder Leim angewiesen zu sein , birgt eine starke therapeutische Metapher. Dieses Prinzip der intrinsischen Stabilität kann für die Entwicklung innerer Ressourcen und Resilienz im therapeutischen Prozess stehen. Klienten können durch die Erfahrung des Brückenbaus lernen oder daran erinnert werden, dass Stabilität und Halt auch aus der richtigen Anordnung und dem harmonischen Zusammenspiel der eigenen „Teile“ – Fähigkeiten, Gedanken, Emotionen, Erfahrungen – entstehen können.

Der Therapeut kann diesen Aspekt nutzen, um Klienten zu ermutigen, ihre eigenen inneren Stärken zu erkennen, zu mobilisieren und wertzuschätzen. Der erfolgreiche Bau der Brücke wird dann zu einem konkreten, sinnlich erfahrbaren Beweis für die eigene Fähigkeit, Stabilität und Ordnung (wieder-)herzustellen.

Darüber hinaus kann der Prozess des Bauens selbst als Spiegel für die individuellen Bewältigungsstrategien eines Klienten dienen. Wie geht eine Person mit den Herausforderungen des Baus um – beispielsweise bei wiederholten Einsturzversuchen, bei der Notwendigkeit präziser Platzierung der Elemente oder bei aufkommender Frustration? Gibt sie schnell auf? Wird sie übermäßig perfektionistisch? Sucht sie konstruktiv nach Lösungen oder Hilfe?.

Diese Beobachtungen können dem Therapeuten wertvolle Hinweise auf die allgemeinen Stressreaktionen und Problemlösungsansätze des Klienten geben. Die Brücke wird so zu einem Übungsfeld, auf dem im geschützten therapeutischen Rahmen neue, gesündere Verhaltensweisen und Bewältigungsstrategien erprobt und eingeübt werden können.

Schlussfolgerung: Die zeitlose Relevanz von Leonardos genialer Konstruktion

Die Leonardo-Brücke, ein über 500 Jahre alter Entwurf, beweist auf eindrucksvolle Weise ihre zeitlose Relevanz und erstaunliche Vielseitigkeit. Weit entfernt davon, nur ein Relikt der Ingenieursgeschichte zu sein, dient sie heute als inspirierendes und wirkungsvolles Werkzeug in so unterschiedlichen Feldern wie der Pädagogik, dem Coaching und der Therapie.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Beschäftigung mit der Leonardo-Brücke eine Fülle positiver Auswirkungen hat:

In der Pädagogik ermöglicht sie ein spielerisches und handlungsorientiertes Lernen, das abstrakte MINT-Prinzipien greifbar macht und gleichzeitig überfachliche Kompetenzen wie kritisches Denken, Problemlösungsfähigkeit, räumliches Vorstellungsvermögen und Teamarbeit fördert.

Im Coaching und Training dient sie als kraftvolle Metapher und Erfahrungsraum für Teamentwicklungsprozesse, stärkt Kommunikation, Koordination sowie den kreativen Umgang mit Ressourcen und macht Führungsaspekte erlebbar.

Im therapeutischen Einsatz bietet sie Potenziale zur Förderung motorischer, kognitiver und psycho-emotionaler Fähigkeiten, dient als Medium für nonverbalen Ausdruck und Stressbewältigung und kann symbolisch bedeutsame Prozesse anstoßen.

Die Leonardo-Brücke verkörpert auf einzigartige Weise die Verbindung von Kunst, Wissenschaft, Technik und menschlicher Entwicklung – ganz im Sinne ihres Schöpfers, der selbst die Grenzen zwischen diesen Disziplinen mühelos überschritt. Sie kann als Symbol für die Idee dienen, dass Bildung selbst eine Brücke zwischen verschiedenen Wissensbereichen schlagen kann, beispielsweise zwischen Technologie und den Künsten. Die Genialität der Brücke liegt in ihrer Einfachheit des Designs, gepaart mit der Komplexität und Tiefe der Wirkungen und Lernerfahrungen, die sie ermöglicht.

Die Potenziale dieser genialen Erfindung sind möglicherweise noch nicht vollständig ausgeschöpft. Denkbar wären weitere Anwendungsfelder, beispielsweise in der Geriatrie zur Förderung kognitiver und motorischer Fähigkeiten im Alter, in intergenerativen Projekten, die Jung und Alt beim gemeinsamen Bauen verbinden, oder in der Friedens- und Konfliktarbeit als Metapher für das Bauen von Brücken zwischen verfeindeten Gruppen.

Die Leonardo-Brücke ist somit weit mehr als eine technische Spielerei oder ein historisches Artefakt. Sie ist ein lebendiger Beweis für die Kraft einfacher, aber tiefgründiger Prinzipien und ein wertvoller Katalysator für Erkenntnis, Zusammenarbeit, persönliches Wachstum und kreative Problemlösung. Ihre anhaltende Faszination und ihr breites Anwendungsspektrum ermutigen dazu, die Potenziale solch genialer Erfindungen auch weiterhin für die menschliche Bildung und Entwicklung zu entdecken und zu nutzen.