Kognitive Kompetenz

Die große Welt der kleinen Köpfe:

kognitive Kompetenzen bei Kindern

Inhaltsverzeichnis

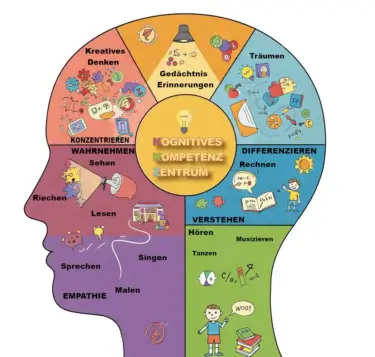

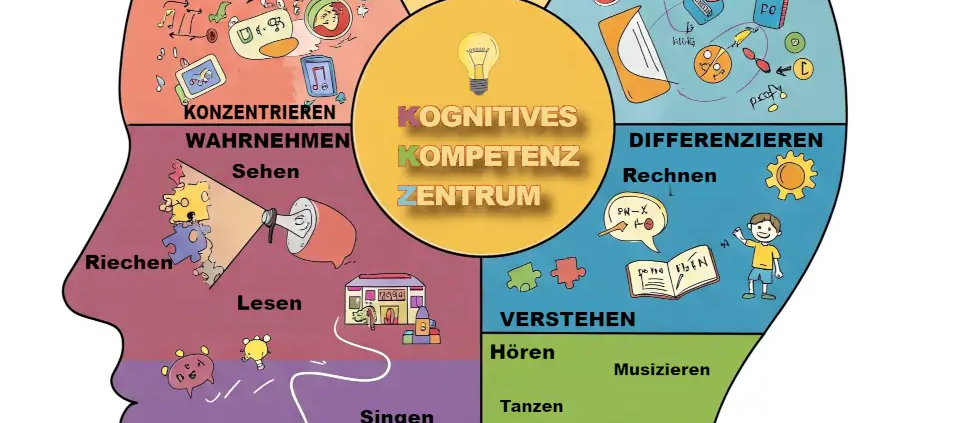

Ein Kopf voller kognitiver Kompetenzen Vielseitig und Facettenreich in jedem Kind

- Einleitung

- 1. Was sind kognitive Kompetenzen?

- 2. Die Reise der kognitiven Entwicklung und ihre spannenden Wurzeln

- 3. Die wichtigsten Faktoren der kognitiven Entwicklung

- 4. Was wir tun können: Eltern und Lehrer als Förderer der kognitiven Entwicklung

- 5. Fazit

- 6. Weiterführende Ressourcen

Kinder sind Wissenschaftler, die jeden Tag Neues lernen und ihre Welt mit Erstaunen und Neugier erforschen. Hinter diesem Wissensdurst, der Fähigkeit, sich die Welt zu erschließen und eben Wissen zu schaffen, stecken die kognitiven Kompetenzen.

Sie sind der Motor für die Entwicklung eines Kindes und bilden das Fundament für zukünftige Lernerfolge, soziale Interaktion, aber auch für emotionales Wohlbefinden. In diesem Blogbeitrag ordne ich das Feld der kognitiven Entwicklung grob ein und möchte Eltern, Lehrern und allen Interessierten meine Gedanken dazu teilen. Lesen Sie hierzu auch gerne die anderen Artikel in unserem Blog

1. Was ist kognitive Kompetenz?

Kognitive Kompetenzen, das sind die Smart-Tools unseres Gehirns, die Werkzeuge für gesellschaftliches Miteinander. Manche sind einfach da, manche müssen gelernt und manche stetig trainiert werden.

Sie ermöglichen es Kindern sowohl Informationen aufzunehmen und zu verarbeiten, als diese auch differenziert wahrzunehmen, sich zu erinnern und zu verknüpfen.

Sie sind auch essenziell, um

Stellen wir uns also vor, das Gehirn ist ein Computer und die kognitiven Fähigkeiten sind die Programme, die ihn steuern, dann gehören dazu:

- Wahrnehmung: Mit allen Sinnen die Welt erleben – sehen, hören, riechen, schmecken, tasten.

- Aufmerksamkeit: Sich auf bestimmte Dinge konzentrieren und Ablenkungen ausblenden.

- Gedächtnis: Informationen speichern und abrufen, wie z.B. das Lieblingslied oder den Weg zum Kindergarten.

- Denken: Probleme lösen, Entscheidungen treffen, kreativ sein und die Welt verstehen.

- Sprache: Sich mitteilen, Geschichten erzählen, Fragen stellen und die Welt der Wörter entdecken.

- Träumen: Meines Erachtens gehört Träumen ebenso dazu und findet erst seit kurzem Beachtung

2. Die Reise der kognitiven Entwicklung und Ihre spannenden Wurzeln

Für Eltern, Pädagogen und Therapeuten ist das Verständnis der kognitiven Entwicklung von Kindern von entscheidender Bedeutung. Es hilft dabei Einblicke darüber zu gewinnen, wie Kinder in verschiedenen Phasen ihrer Entwicklung denken, wie sie lernen und wie sie Informationen verarbeiten.

Jean Piaget, ein renommierter Schweizer Psychologe, identifizierte vier Hauptstadien der kognitiven Entwicklung bei Kindern: sensomotorisch, präoperational, konkret-operativ und formal-operativ, die sich wie folgt einordnen lassen

Sensomotorisches Stadium (Geburt bis 2 Jahre)

Während der sensomotorischen Phase erforschen und verstehen Säuglinge die Welt durch ihre Sinne und motorischen Aktionen. Sie entwickeln die sogenannte Objektpermanenz, also das Verständnis, dass Objekte auch dann weiter existieren, wenn sie außer Sichtweite sind.

Beispielsweise könnte ein Kind in diesem Alter nach einem versteckten Spielzeug suchen und damit zeigen, dass es weiß, dass es noch irgendwo existiert.

Präoperationales Stadium (2 bis 7 Jahre)

In der präoperationalen Phase beginnen Kinder, Sprache und Symbole zur Darstellung von Objekten und Ideen zu verwenden. Ihr egozentrisches Denken ist weit verbreitet, was bedeutet, dass es ihnen schwerfällt, die Dinge aus der Perspektive anderer zu sehen.

Wenn Sie in dieser Phase beispielsweise einem Kind ein Bild eines Autos zeigen und fragen, was sein Kumpel auf dem Bild sieht, sagt es fast garantiert „ein Auto“, ohne dass ihm klar ist, dass sein Freund möglicherweise etwas anderes sieht.

Konkrete Phase (7 bis 11 Jahre)

Während des konkreten Stadiums entwickeln Kinder ein logischeres und rationaleres Denken. Sie können die Erhaltung verstehen, die Idee, dass die Menge trotz Veränderungen im Aussehen gleich bleibt.

Wenn Sie beispielsweise die gleiche Menge Wasser in zwei unterschiedlich geformte Gläser gießen, wird ein Kind in diesem Stadium erkennen, dass sich die Wassermenge nicht verändert hat.

Formale Phase (11 Jahre und älter)

In der formalen operativen Phase können Jugendliche und Erwachsene abstrakt und hypothetisch denken. Sie können komplexe Probleme durch deduktives und induktives Denken begründen und lösen.

Sie können beispielsweise hypothetische Situationen verstehen wie „Was würde passieren, wenn Menschen fliegen könnten?“ und diese ggf. erkunden.

3. Die wichtigsten Faktoren mit Einfluss auf die kognitiven Kompetenzen

Und dennoch, die kognitive Entwicklung eines jeden Kindes ist einzigartig und wird von einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst. Einige dieser Faktoren sind angeboren, wie z. B. die Gene, die ein Kind von seinen Eltern erbt. Andere Faktoren sind umweltbedingt, wie z. B. die Familie, in der ein Kind aufwächst, die Bildung, die es erhält, und die sozialen Interaktionen, die es hat..

Es ist wichtig zu verstehen, dass die kognitive Entwicklung ein komplexer Prozess ist, der von vielen verschiedenen Faktoren beeinflusst wird. Es gibt nicht den einen Faktor, der allein für die Entwicklung der kognitiven Fähigkeiten verantwortlich ist. Vielmehr ist es das Zusammenspiel vieler verschiedener Faktoren und Erfahrungen welches die kognitive Entwicklung eines Kindes prägt.

Genetische Faktoren

- Beispiel 1: Studien haben gezeigt, dass die Veranlagung bestimmte kognitive Kompetenzen bzw. Fähigkeiten wie Intelligenz und räumliches Denken teilweise erblich bedingt ist. Kinder, deren Eltern oder Großeltern diese Fähigkeiten besitzen, haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, sie ebenfalls zu entwickeln bzw- das Talent für wtq

- Beispiel 2: Genetische Faktoren können auch das Risiko für bestimmte Entwicklungsstörungen beeinflussen, die sich auf die kognitiven Fähigkeiten auswirken können. Dazu gehören beispielsweise Autismus oder ADHS.

Familiäre Faktoren

- Beispiel 1: Eine Familie, in der Wert auf Bildung gelegt wird und die Kinder zum Lesen, Lernen und Entdecken ermutigt, fördert ihre kognitive Entwicklung.

- Beispiel 2: Kinder, die in einer liebevollen und unterstützenden Umgebung aufwachsen, in der sie sich sicher und geborgen fühlen, haben eine bessere emotionale und soziale Entwicklung, was sich positiv auf ihre kognitiven Fähigkeiten auswirken kann.

Soziale Faktoren

- Beispiel 1: Der Kontakt zu anderen Kindern im Kindergarten oder in der Schule fördert die soziale Kognition, d. h. die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen und ihre Perspektiven zu verstehen.

- Beispiel 2: Kinder, die in einer vielfältigen sozialen Umgebung aufwachsen, in der sie mit verschiedenen Kulturen und Lebensweisen in Kontakt kommen, entwickeln oft eine größere Offenheit und Flexibilität im Denken.

Bildung

- Beispiel 1: Eine qualitativ hochwertige Bildung, die den Kindern vielfältige Lernmöglichkeiten bietet und sie zum kritischen Denken anregt, fördert ihre kognitiven Fähigkeiten.

- Beispiel 2: Kinder, die eine Montessori-Schule besuchen, in der sie selbstständig lernen und ihre eigenen Interessen verfolgen können, entwickeln oft eine größere Motivation und Eigeninitiative.

Ernährung

- Beispiel 1: Eine ausgewogene Ernährung mit viel Obst, Gemüse und Vollkornprodukten versorgt das Gehirn mit den nötigen Nährstoffen und unterstützt seine Entwicklung.

- Beispiel 2: Kinder, die unter Mangelernährung leiden, haben oft eine schlechtere Konzentrationsfähigkeit und ein schlechteres Gedächtnis.

Bewegung

- Beispiel 1: Regelmäßige körperliche Aktivität fördert die Durchblutung des Gehirns und verbessert die kognitiven Leistungen.

- Beispiel 2: Sportarten, die Teamwork und strategisches Denken erfordern, wie Fußball oder Schach, können die kognitiven Fähigkeiten fördern.

Schlaf

- Beispiel 1: Ausreichend Schlaf ist wichtig für die Verarbeitung von Informationen und die Konsolidierung des Gedächtnisses.

- Beispiel 2: Kinder, die unter Schlafstörungen leiden, haben oft Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren und zu lernen.

Stress

- Beispiel 1: Anhaltender Stress, z. B. durch Armut, Gewalt oder Vernachlässigung, kann die kognitive Entwicklung negativ beeinflussen und das Risiko für psychische Probleme erhöhen.

- Beispiel 2: Kinder, die in einer unterstützenden und liebevollen Umgebung aufwachsen, in der Stress reduziert wird, haben bessere Entwicklungschancen.

4.Was wir tun können: Eltern und Lehrer als Förderer der kognitiven Entwicklung

Die kognitiven Fähigkeiten von Kindern entwickeln sich in einem komplexen Zusammenspiel von Anlage und Umwelt. Während wir als Eltern und Lehrer die genetische Veranlagung nur begrenzt beeinflussen können, haben wir einen entscheidenden Einfluss auf die Umwelt, in der Kinder aufwachsen und lernen.

Indem wir eine anregende und unterstützende Umgebung schaffen, können wir die kognitiven Fähigkeiten von Kindern maßgeblich fördern und ihnen so eine optimale Grundlage für ihre Entwicklung ermöglichen.

Die folgenden Tipps dürfen Eltern und Lehrern praktische Anregungen geben, wie sie die kognitive Entwicklung noch besser im Alltag unterstützen können. Es geht darum, eine Umgebung zu schaffen, in der Kinder sich wohlfühlen, neugierig und motiviert bleiben und ihre (verborgenen) Fähigkeiten entfalten können.

Jeder dieser Tipps ist ein Baustein für eine starke kognitive Entwicklung und hilft Kindern, ihr volles Potenzial auszuschöpfen.

Es ist wichtig zu betonen, dass jedes Kind einzigartig ist und sich in seinem eigenen Tempo entwickelt. Vergleichen Sie Kinder nicht miteinander und haben Sie Geduld. Feiern Sie stattdessen jeden Erfolg und jede Anstrengung, die Ihre Kinder zeigen.

Gemeinsam können wir eine positive und anregende Umgebung schaffen, in der Kinder ihre kognitiven Fähigkeiten optimal entwickeln können.

Meine Tipps für Eltern und Lehrer um koginitive Kompetenzen zu fördern

- Schaffen Sie eine anregende Umgebung:

- Idee: Verwandeln Sie ein Zimmer in ein temporäres „Forschungslabor“ mit Alltagsgegenständen zum Entdecken und Experimentieren.

- Loslassen: Perfektionismus. Es muss nicht immer alles ordentlich sein.

- Fördern Sie die Neugier:

- Idee: Stellen Sie „Was wäre wenn“-Fragen, um Kinder zum Umdenken anzuregen.

- Loslassen: Den Drang, immer die „richtige“ Antwort zu geben. Manchmal ist das Nachdenken wichtiger.

- Lesen Sie gemeinsam:

- Idee: Erfinden Sie alternative Endungen für Geschichten oder lassen Sie Kinder eigene Geschichten illustrieren.

- Loslassen: Die Vorstellung, dass nur „richtige“ Bücher zählen. Comics und Zeitschriften können genauso wertvoll sein.

- Spielen Sie Spiele:

- Idee: Entwickeln Sie eigene Spiele, bei denen Kinder ihre Fantasie und Kreativität einsetzen können.

- Loslassen: Den Fokus auf Gewinnen. Spielen soll Spaß machen.

- Singen und musizieren Sie:

- Idee: Besuchen Sie gemeinsam ein Konzert oder ein Musikfestival.

- Loslassen: Die Vorstellung, dass man „talentiert“ sein muss, um Musik zu genießen.

- Bewegen Sie sich:

- Idee: Bauen Sie einen Hindernisparcours im Garten oder im Wohnzimmer auf.

- Loslassen: Den Druck, dass Bewegung immer „sportlich“ sein muss. Tanzen oder einfach nur herumtollen zählt auch.

- Geben Sie Kindern Verantwortung:

- Idee: Lassen Sie Kinder bei der Planung eines Familienausflugs mitwirken.

- Loslassen: Die Kontrolle über alles. Kinder müssen Fehler machen dürfen, um zu lernen.

- Seien Sie geduldig:

- Idee: Finden Sie den Grund warum ihr Kind wütend ist oder nicht mitarbeitet, das zährt und erfordert Disziplin bei Ihnen.

- Loslassen: Vergleiche mit anderen Kindern. Jedes Kind hat seinen eigenen Zeitplan.

- Feiern Sie Erfolge:

- Idee: Gestalten Sie eine „Galerie“ mit den Werken Ihres Kindes (Zeichnungen, Bastelarbeiten usw.).

- Loslassen: Die Vorstellung, dass Erfolg immer groß und auffällig sein muss. Kleine Fortschritte sind genauso wichtig.

Zusätzliche Ideen

- Ermutigen Sie Ihre Kinder, ihre Interessen zu verfolgen

- Ihnen zu widersprechen und für sich selbst einzustehen, wenn Sie klar im Unrecht sind

- Bieten Sie ihnen die Möglichkeit, sich auszuprobieren und neue Dinge zu lernen, Dinge anders anzupacken.

- Aus einem Scherbenhaufen haben manche schöne Mosaice erschaffen und nur weil etwas seinem ursprünglichem Zweck nicht mehr dient, heißt dass nicht dass es nutzlos ist.

- Seien Sie ein Vorbild, indem Sie selbst neugierig und lernbereit sind und bitte, bitte, bitte hinterfragen Sie zuallererst immer sich selbst (und Ihre kognitiven Kompetenzen).

Websites

- Kognitive Entwicklung – Wie Kleinkinder Logik und abstraktes Denken entwickeln | HABA – Erfinder für Kinder

- Kognitive Kompetenzen im Kiga fördern | Betzold Blog

- Kognitive Kompetenzen | Wichtel Akademie München

- Entwicklung kognitiver Fähigkeiten und der Freude am Lernen

- Kognitive Kompetenzen erkennen und fördern – KiTa.de

- Die geistige Entwicklung des Kindes | kindergesundheit-info.de

- Kognitive Entwicklung: Definition & Beispiele – StudySmarter

- Die kognitive Entwicklung: In welchen Stadien verläuft sie? – Greator

- Kognition bei Kindern | Pädagogische Fachbegriffe | kindergarten heute – Verlag Herder

Bücher:

- „Die geistige Entwicklung des Kindes“ von Jean Piaget

- „Jedes Kind kann schlafen lernen“ von Annette Kast-Zahn und Hartmut Morgenroth (für Babys und Kleinkinder)

- „Die Entdeckung der Intelligenz“ von Remo H. Largo (für Kinder im Vorschulalter)

Hinterlasse einen Kommentar

An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!